スタッフブログ

Blog

-

2025.5.23

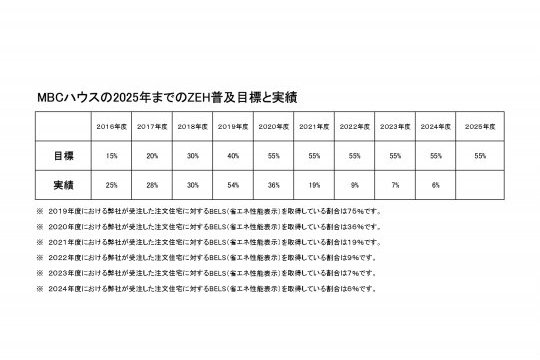

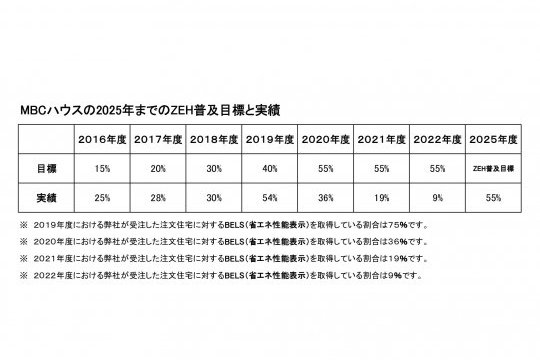

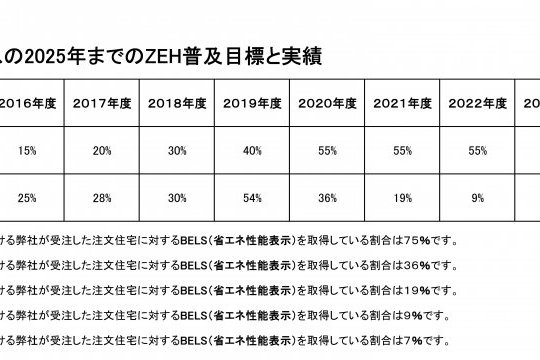

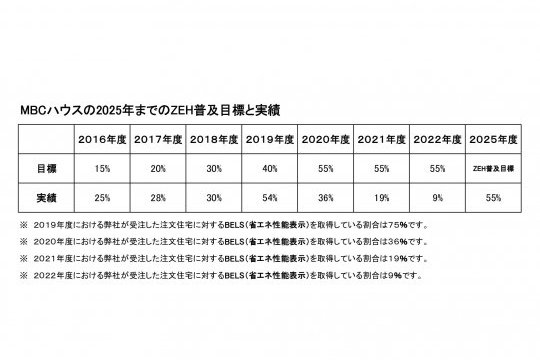

ZEH実績報告 2025年5月23日更新

MBCハウスは国が推進するネットゼロエネルギー住宅(通称ZEH ゼッチ 以下ZEH)に積極的に取り組んでいるビルダーです。 -

2025.3.27

住宅設計の未来:国連環境計画「Beating the Heat」から学ぶ熱対策

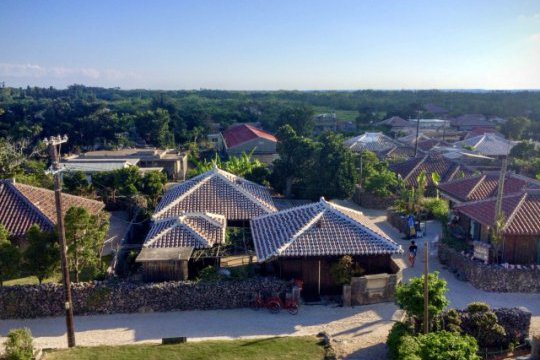

住宅設計の未来:国連環境計画「Beating the Heat」から学ぶ熱対策 先日、国連環境計画(UNEP)の「Beating the Heat: A Sustainable Cooling Handbook for Cities」(都市のための持続可能な冷却ハンドブック)について紹介した記事を書きました。今回、このハンドブックをより詳細に分析し、その重要なメッセージをより精緻に理解することができました。このすばらしい資料を再度取り上げ、皆様にお伝えしたいと思います。ハンドブックの全文はこちらからダウンロードできます:フル版PDF エグゼクティブサマリーはこちら:抜粋版PDF 気候変動時代の住まいづくり気候変動により世界の平均気温は上昇し続けています。2020年は観測史上最も暑い年となり、2014年から2020年の7年間は記録上最も暑い期間でした。特に都市部では「ヒートアイランド現象」により、周辺地域より平均気温が2倍速く上昇しています。これからの住まいづくりやリフォームでは、こうした暑さに対応した設計が必須となります。国連環境計画のハンドブックは、持続可能な都市冷却の包括的なアプローチを示しており、住宅設計においても多くの示唆に富んでいます。 パッシブクーリングの基本原則 ハンドブックの第2章では、冷房に頼らずに住まいを涼しく保つ「パッシブクーリング」の基本原則が紹介されています。これらは新築住宅の設計だけでなく、既存住宅のリフォームにも応用できる重要な考え方です。 1. 気候に適した建物の向き建物の向きを工夫するだけで、直射日光を減らし、自然の風の流れを取り込むことができます。例えば、インド南部の熱帯気候では北向きの窓が、アメリカ北部では南向きの窓(ただし夏は日よけ付き)が効果的だと説明されています。 2. 断熱と窓の工夫住宅の屋根は太陽熱の主な侵入経路です。高性能の断熱材や反射率の高い屋根材を使用することで、室内への熱の伝わりを大幅に減らせます。また、窓の位置や性能も重要です。二重窓や三重窓、高性能ガラスを使用することで、熱の出入りをコントロールできます。 3. 日よけの設置日よけは「建物に広いつばの帽子をかぶせるようなもの」と例えられており、太陽光が建物に直接当たるのを防ぎます。ひさしやルーバー、キャノピーなどの日よけ装置は、住まいのエネルギー効率を高める簡単な方法です。 4. 自然換気の活用温度、湿度、空気質が許す場合は、自然換気を活用しましょう。窓の配置を工夫することで、風の通り道を作り、室内の熱を外に逃がすことができます。 5. 熱容量の活用「熱容量」(熱をため込む性質)の高い材料を使うことで、室内温度の変動を抑えられます。コンクリートや石材などの重い素材は、昼間の暑さを吸収し、夜間に徐々に放出することで温度を安定させます。 クールサーフェス:屋根と壁の対策ハンドブックの第6章では、建物の表面温度を下げる「クールサーフェス」について詳しく説明しています。クールサーフェスとは、太陽光を反射して熱の吸収を減らす屋根材や壁材、塗料などを指します。 クール屋根の効果クール屋根は太陽光を反射し、熱吸収を減らす屋根材や塗料です。第6章では、通常の屋根材は太陽エネルギーの52%を熱として周囲の空気に放出するのに対し、反射率の高いクール屋根ではわずか8%に抑えられると説明しています。また、クール屋根の投資回収期間(初期投資が節約できるエネルギー費用で回収される期間)は米国とメキシコの研究では0〜8年と推定されており、特に暑い地域ではより短期間で投資が回収されるとしています。これは住宅所有者にとって、初期費用を支払っても数年以内に光熱費の節約によってその投資が回収でき、その後も継続的に節約が続くことを意味します。つまり、長期的に見れば家計にプラスになるという大きなメリットがあります。また、低所得住宅では石灰を塗るだけの簡易的なクール屋根も効果的だと紹介されています。手軽な対策でも効果が得られるというのは、多くの人にとって取り組みやすいポイントでしょう。 緑化屋根の可能性第6章ではさらに、屋根に植物を植える「緑化屋根」についても詳しく解説しています。植物の薄い層(広範囲緑化屋根)から樹木や低木まで(集約緑化屋根)、さまざまな種類があり、それぞれ維持管理の必要性や重量が異なります。緑化屋根は初期費用が高いものの、下層の屋根の寿命を延ばし、雨水管理にも役立つなど多くのメリットがあります。降水量が十分で、屋根の構造が重量に耐えられる住宅に適しています。また、緑化屋根は都市の生物多様性を高め、ヒートアイランド現象の緩和にも貢献します。 住宅リフォームへの応用既存住宅でも、リフォーム時にパッシブクーリングの原則を取り入れることができます。ハンドブックの第8章では、特に次の対策が既存住宅に有効だと指摘しています:高性能窓への交換断熱材の追加日よけ装置の設置クール屋根の実施また、第10章では実際の事例として、アーメダバード(インド)での低所得住宅向けクール屋根プログラムを紹介しています。このプログラムでは住民自身が設置作業に参加し、新しい技術と同時に維持管理の知識も身につけることで、長期的な効果を上げています。こうした参加型アプローチは、技術の普及と持続可能性の両面で効果的です。 まとめ:MBCハウスの家づくりとの一致点国連環境計画のハンドブックは、気候変動時代の住まいづくりに重要な示唆を与えています。パッシブクーリングの原則を取り入れることで、エネルギー消費を抑えながら快適な室内環境を実現できます。新築であれリフォームであれ、これからの住宅設計には熱対策の視点が欠かせません。 ここで注目すべきは、MBCハウスの家づくりの基本スタンスである「鹿児島の気候に適した家づくり」と「パッシブデザイン」が、このハンドブックで推奨される方向性と完全に一致している点です。鹿児島の温暖な気候に対応した住まいづくりを目指すMBCハウスのアプローチは、建物の向きや窓の配置、断熱性能の向上、日よけの活用など、まさにこのハンドブックが示す持続可能な冷却戦略を体現しています。 地域の気候特性を理解し、それに適した住まいづくりを追求する姿勢は、これからの時代においてますます重要になるでしょう。私たちの住まいが、環境に優しく、災害や気候変動に強いものになるよう、こうした知識を活かしていきましょう。 The Future of Home Design: Learning Heat Countermeasures from UNEP's "Beating the Heat"Recently, I wrote an article introducing the UN Environment Programme's "Beating the Heat: A Sustainable Cooling Handbook for Cities." This time, I've been able to analyze this handbook in more detail and gain a deeper understanding of its important messages. I would like to revisit this excellent resource and share it with you all.The full handbook can be downloaded here: Full PDF Executive Summary available here: Summary PDFHome Building in the Age of Climate ChangeGlobal average temperatures continue to rise due to climate change. 2020 was the hottest year on record, and the seven-year period from 2014 to 2020 was the hottest period on record. In urban areas especially, the "heat island effect" is causing average temperatures to rise twice as fast as surrounding regions.In future home building and renovation, designs that respond to this heat will be essential. The UN Environment Programme handbook provides a comprehensive approach to sustainable urban cooling and offers many insights for housing design.Basic Principles of Passive CoolingChapter 2 of the handbook introduces the basic principles of "passive cooling," which keeps homes cool without relying on air conditioning. These are important concepts that can be applied not only to new home design but also to renovations of existing homes.1. Climate-Appropriate Building OrientationSimply by adjusting the orientation of a building, you can reduce direct sunlight and incorporate natural air flow. For example, the handbook explains that north-facing windows are effective in tropical climates in southern India, while south-facing windows (with summer shading) are effective in the northern United States.2. Insulation and Window ImprovementsA home's roof is the main entry point for solar heat. Using high-performance insulation materials and highly reflective roofing materials can significantly reduce heat transfer to the interior. Window placement and performance are also important. Double or triple glazing and high-performance glass can control heat transfer.3. Installing ShadingShading is described as "like putting a wide-brimmed hat on a building" and prevents sunlight from directly hitting the building. Eaves, louvers, and canopies are simple ways to improve a home's energy efficiency.4. Using Natural VentilationWhen temperature, humidity, and air quality permit, take advantage of natural ventilation. With thoughtful window placement, you can create airflow paths to release indoor heat.5. Utilizing Thermal MassUsing materials with high "thermal mass" (the ability to store heat) can stabilize indoor temperature fluctuations. Heavy materials such as concrete and stone absorb heat during the day and gradually release it at night, stabilizing temperatures.Cool Surfaces: Roof and Wall MeasuresChapter 6 of the handbook explains in detail about "cool surfaces" that lower the surface temperature of buildings. Cool surfaces refer to roofing materials, wall materials, or paints that reflect sunlight and reduce heat absorption.Effects of Cool RoofsCool roofs refer to roofing materials or paints that reflect sunlight and reduce heat absorption. Chapter 6 explains that normal roofing materials release 52% of solar energy as heat into the surrounding air, but highly reflective cool roofs keep this to just 8%.The handbook also notes that the payback period for cool roofs (the time it takes for the initial investment to be recovered through energy cost savings) is estimated at 0-8 years based on research in the US and Mexico, with investments recovered in shorter periods especially in hot regions. For homeowners, this means that although there might be an initial cost to install a cool roof, this investment will be recovered within a few years through savings on energy bills, and these savings will continue thereafter. In other words, it's a plus for household finances in the long run.The handbook also mentions that for low-income housing, even simple cool roofs such as applying lime can be effective. This is an encouraging point for many people as it shows that effective measures can be taken without significant expense.Potential of Green RoofsChapter 6 further provides detailed information about "green roofs," which involve planting vegetation on roofs. There are various types, from thin layers of plants (extensive green roofs) to trees and shrubs (intensive green roofs), each with different maintenance requirements and weights.While green roofs have high initial costs, they offer many benefits, including extending the life of the underlying roof and helping with rainwater management. They are suitable for homes with sufficient rainfall and roof structures that can support the weight. Green roofs also enhance urban biodiversity and help mitigate the heat island effect.Application to Home RenovationEven in existing homes, passive cooling principles can be incorporated during renovation. Chapter 8 of the handbook points out that the following measures are particularly effective for existing homes:Replacing with high-performance windowsAdding insulationInstalling shading devicesImplementing cool roofsAdditionally, Chapter 10 presents a case study from Ahmedabad, India, where residents themselves participated in the installation work in a cool roof program for low-income housing. By acquiring knowledge of both new technology and maintenance, they achieved long-term effectiveness. This participatory approach is effective for both technology dissemination and sustainability.Conclusion: Alignment with MBC House's Building PhilosophyThe UN Environment Programme handbook provides important insights for home building in the age of climate change. By incorporating passive cooling principles, you can achieve a comfortable indoor environment while reducing energy consumption. Whether new construction or renovation, a heat countermeasure perspective is essential for future housing design.It's worth noting that MBC House's basic stance of "building houses adapted to Kagoshima's climate" and "passive design" aligns perfectly with the recommendations in this handbook. MBC House's approach to building homes adapted to Kagoshima's warm climate embodies the sustainable cooling strategies outlined in this handbook, including building orientation, window placement, improved insulation performance, and use of shading.The commitment to understanding regional climate characteristics and pursuing appropriate home building will become increasingly important in the coming era. Let's use this knowledge to make our homes environmentally friendly and resilient to disasters and climate change. -

2024.4.14

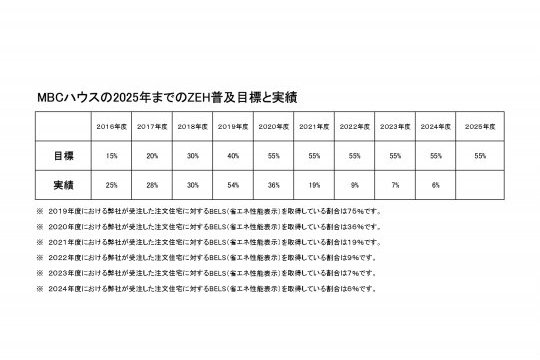

ZEH実績報告 2024年4月13日更新

MBCハウスは国が推進するネットゼロエネルギー住宅(通称ZEH ゼッチ 以下ZEH)に積極的に取り組んでいるビルダーです。 -

2023.11.27

リビングのほんそれ

テレビのあり方を考えよう。テレビを主役にしないインテリアのススメもう朝から"ほんとソレな”と思ったのでご紹介します。 それは、住宅の間取りを年に何十棟も考えるプランナーなら誰しも思う事、 「リビングの主役はテレビでいいの!?」 ということです。 一昔前の団らんスタイルというのは、記事中でもあるように 「地上波の番組をみんなそろって視聴する」というスタイルでした。 ですが、実際のところ、今、今晩、皆さんの家ではどうでしょうか? 現代は「個」の時代と言われて久しく、一人一人がスマホやタブレットといった端末でメディアを楽しむ時代です。 なので、先日オープンしました弊社の新しいモデルルーム「The leeway」でもあえて大きなテレビを囲むスペースはご用意しましたが、個人が思い思いの時間を過ごせるように小さな「居場所」を散りばめました。 このモデルルームでは完全に取り去ることはしませんでしたが、テレビがリビングの構成を決定する重大な要素になってしまっているのです。 例えば下の絵のような間取りがあったとします。 よくある直線型のLDKです。和室と続き間になっており、南側には庭につながり、光を取り入れるための大きな窓があります。 なのでテレビの位置は必然的に北側の壁に配置することになりますね。 逆にいえばこの位置しかテレビを置く位置が無いとも言えます。 もし、下の絵のように和室の位置が違えば、テレビは東側に置けます。 いや、東側にしか置けません。ですが先ほどより改善した点が二つあります。 南側の大きな窓と対面しないので、テレビに窓からの光が移りこんで画面が見にくい、といったことが防げます。 もうひとつは、キッチンに居る人からもテレビが見えるということです。 洗い物してる時って視覚は暇なのでテレビ見ちゃいますもんね。 ですが、デメリットとして、ソファの配置がキッチンとダイニングに背を向けることになってしまい、何が「団らん」なのか分からなくなってしまいませんか。(ウチもこの配置なんですが) リビングは何をするところなのか、主役はテレビなのか人なのか、今一度じっくり考えてみるいい機会かもしれません。 -

2023.10.6

断熱とお金 後編

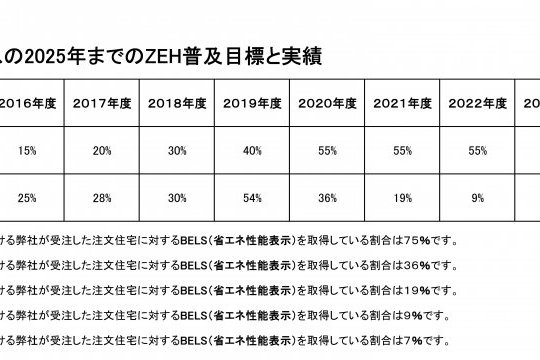

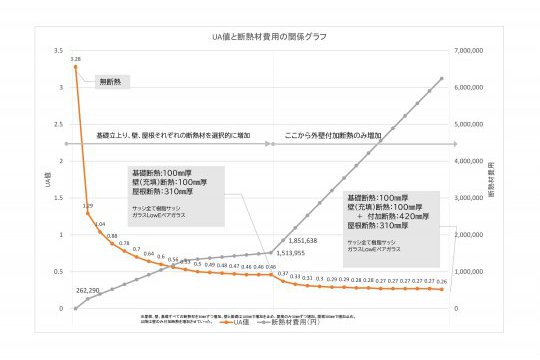

家づくりをお考えの皆さんが気になる断熱とお金、後編になります。前編(リンクはコチラ)では言葉の説明と、断熱性能を表すUA値と日射からの熱取得を表すη値が、消費エネルギー量とどう関係するのかを見てきました。 結論から言うと、UA値は小さく(断熱性能が良く)なると冬場は暖房を助け、夏場は冷房にとって負担になる。η値は小さく(日射からの熱の入りが少なく)なると冬場の暖房負担を増やし、夏場は冷房負担を減らす役割をしました。 これらの結果を、家づくりにどう役立てていけばいいのでしょう。考察します。それでは後編いってみよう! 費用対効果 では、断熱材を可能な限り入れたら快適で光熱費のかからない住まいができるのでしょうか?実際にはYESとは言い切れない点が2つあると思います。 ひとつは断熱材の費用対効果、そしてもうひとつは保温性がもたらす夏のデメリット。それぞれ説明していきます。 まず費用対効果について。我々の家を建てる費用は無限ではありません。多くの場合借金(住宅ローン)をして建てます。断熱は良くすればするほど省エネですが、その分建築費用は多くなり、夏場の冷房負荷は増えます。 デメリットを出来るだけ少なくし、メリットを最大限享受できる、最もコスパが良いポイントを探ります。 下のグラフは断熱材の費用と断熱性(UA値)の変動についてのグラフです。 (断熱材の増加度合いについては、屋根・壁内・基礎の合計で30㎜ずつ厚くしていき、基礎と壁内がMAX100㎜に達するとその分を屋根で増やし、屋根がMAX310㎜に達すると壁の外側に"付加断熱”として30㎜ずつ増加させていきました。基礎は板状のポリスチレンフォーム断熱材、壁内と屋根は吹付硬質ウレタンフォーム、壁外の付加断熱には板状のフェノールフォーム断熱材をそれぞれ設定した) 断熱材ゼロ(無断熱)からほんの少し費用をかけて、ほんの少し断熱材を入れるだけでUA値3.28から1.29へと半分以下に落ち、劇的な効果を生み出しました。ですがその“費用対効果”はだんだんと薄くなるようです。 指数関数グラフのようにスタートから離れるにしたがって勾配が緩やかになっているのが分かります。X軸の真ん中あたりでは断熱性能(UA値・オレンジの線)0.46で変化が無い区間があります。 つまり一定の割合で断熱材を増やしていってもUA値はわずかしか改善しなくなるということです。壁や屋根に断熱材が入れられなくなり、壁の外側に断熱材を足していく“付加断熱”を開始するとまた断熱性能は一気に改善されました(付加断熱に使用するフェノールフォームが比較的断熱性能が良いため)が、すぐにその勾配なだらかになり、断熱材費用だけがぐんぐんと伸びていきます。 では先ほど述べたコスパが良い“落としどころ”はどこなのでしょう。この次の章まで続きます。 仮定として、断熱性能を良くするのにどれだけお金がかかろうとそれを取り戻すだけの“光熱費節約効果”があれば良いのではないでしょうか。 断熱性能と消費エネルギーの関係は前述したので、断熱材の費用と一次消費エネルギー量の関係をみてみます。 まずUA値と一次エネルギー消費量の関係をおさらいします 程度の差はあれどグラフの"形”は似ています。UA値と一次エネルギー消費量は連動すると言えそうです。 では次に一次エネルギー消費量と断熱材の費用の関係についてです。 結果、一次消費エネルギー量(図中のオレンジの線)は最初こそ大きく減少しましたが、あとは緩やかな下がり勾配。断熱材費用グラフの傾きが一直線でないのは、前に書いたように断熱材の増やし方が段階方式であるためです。 どこの部位の断熱材をどのように増やしていくかは工夫次第で価格を抑えることができるかもしれません。 次に消費エネルギーが減った分で節約できた金額と断熱性能(UA値)との関係のグラフ。 断熱性能(UA値・オレンジの線)をひっくり返したようなグラフになりました。UA値の変化量と節約できた金額の変化量はだいたい同じくらいと考えて良さそうです。 これだけでは費用対効果の最もよい点を探りづらいので、断熱材にかけた費用を節約できた金額で割って「何年で費用を回収できるか」をグラフにしてみます。 資産や家計といった観点で見れば、費用回収期間というのは短いほど良いですね。 なるべく短い回収期間でかつ快適な生活ができるほどの断熱性能はどの辺りか。UA値0.48〜0.46のあたりで回収期間が12年で変動しない“平場”がありますので、一つ目の"ポイント"としてこのあたりを最適とみなすこともできそうです。 住宅なら新築からだいたい10〜15年前後で建物外部のメンテナンスが入りますから、そこをひとつの区切りとして12年で断熱材費用を回収できれば、来るメンテナンスの出費に備えることができます。 他にも“法定耐用年数”というものを目安にする方法はどうでしょうか。 固定資産税の税額算出の根拠の一つとなる建物の耐用年数の目安ですが、木造は22年と定められています。グラフで22年を見るとUA値0.3。 前出のグラフでいくと断熱材費用300万円弱でUA値0.46の時の150万円からすると倍近いですが、その分光熱費削減効果が高いおかげで、回収期間は倍の24年ではなく22年で2年短縮となっています。 ちなみにUA値0.26(断熱等級7)にすると回収期間は47年。住宅ローンの平均的な返済期間30年を考慮すれば、1世代では回収しきれないでしょう。ではその"住宅ローンの平均的な返済期間30年"を目安としてUA値を見れば、0.28という数値もありかもしれません。付加断熱は必須ですが。 断熱性能のデメリットとパッシブデザイン ここからは主張です。 保温性は夏場にデメリットをもたらします。冷房負荷は増えるのです。予算が許す限り断熱材を投入し断熱性能を良くすると、その分消費エネルギーは減ります。 この事実は計算結果が示しています。しかしこの計算では人の体感は表現できません。先のグラフで検討した通りUA値を良く(小さく)すると冷房消費エネルギーは増え、暑いと感じる時間が増えます。理由については先述した、保温効果により「冷房デグリーデー」と呼ばれる“冷房が必要な期間”が増えることが原因と推測します。 つまり春や秋などの、本来なら冷暖房を必要としない過ごしやすい気候(春や秋)や夏場でも気温が下がる朝夕夜間、冷房を入れる必要があるということです。 パッシブデザイン これ(本来冷房を必要としない時期に冷房を入れる必要が新たに発生する、省エネとは逆の矛盾)を人間の本来的な暮らしではないとして、エネルギーをできるだけ使わないように自然の風を通したり、夏場に影をつくって日差しを入れないように建物で工夫し、石油や原子力由来のエネルギーを使わず自然を受け身(パッシブ)で利用する手段をパッシブデザインと呼びます。 夏だけでなく冬場は日射を積極的に取り入れるのもパッシブデザインです。 ちなみに近年は温暖化により暖房負荷は減り、冷房負荷が増えているという論文もあります。下の図はその論文からの抜粋(引用元は下記参照)です。 (出典:年報NTTファシリティーズ総研レポートNo.31 P.39「近年の異常気温における冷暖房負荷の考察」EHS&S研究センター研究主任兼環境技術部主任 海藤俊介氏) 他に国連でも「暑さに打ち勝つハンドブック」と称して、地球温暖化が進む地球でサステナブルに暮らすにはどうすればよいかの指南書を発行しています。 そもそもエアコンで冷房する時は室内の熱を室外に捨てるだけなので、"室内を冷やして地球を温めている”との主張もあります。 おまけに冷房に使われている冷媒(熱を運ぶ役割をする物質)の主流であるHFCの地球温暖化係数は二酸化炭素の1000倍。冷媒の使用自体が地球温暖化に寄与しています。 確かに温かい家は健康にも良くて素晴らしいですが、冬暖かいだけでなく冷房期間の事も考えないと、サステナブルな家づくりとしては片手落ちではないでしょうか。 国全体の消費エネルギーの統計では冷房より暖房の消費エネルギーの割合が大きい(経済産業省省エネルギー庁「エネルギー白書2023」図表第212-2-6)というデータもあります。 だから冷房より暖房の消費エネルギーを減らした方が効率的だし地球環境にもいいじゃないかと思うかもしれません。しかしそう安易に答えを出してよいものでしょうか。 これは日本全体の統計なので、もしかしたら暖房の比率が大きい地域(北の方)に人口が多く分布しているから統計的に暖房消費エネルギーの方が大きいだけかもしれません。 ここ鹿児島で、日本平均的な考えを適用してよいものでしょうか。先の国連のハンドブックにも、「パッシブデザイン戦略は、その地域の気候条件に基づいて利用され、最適化されるべきである」とも書かれています。 夏場の過ごしやすさも勘案して家の在り様を考える方が良い。あら、最後に兼好法師と同じ結論になってしまいました。 それではまた。 備考 グラフ作成に使ったモデル住宅の各種条件。主たる居室52.02㎡、その他の居室33.12㎡、非居室31.62㎡、外皮面積367.7㎡、通風・蓄熱・床下外気・熱交換換気・配管の工夫・照明配置の工夫・その他創エネルギー設備利用しない、エアコンはルームエアコン(規定値)、照明は全てLED。 -

2023.10.6

断熱とお金 前編

断熱とお金 こんにちは!設計の上村です。家づくりをお考え中の皆さん、どうせ家を建てるならいい家を建てたいって思いますよね。 良い家の条件はひとつじゃありませんが、その中の一つに「断熱性能」があります。ZEH(ゼッチ)って一度は聞いたことありますよね。あれも従来より少ないエネルギーで暮らせるだけの断熱性能を持った家なんです。 でもイマイチよくわからない、どのくらいの性能があればいいの?といった疑問にお答えします! 今回の記事はかなり詳しく解説&シミュレーションをしましたので、前編後編に分けてお伝えしようと思います。かなりガチな内容ですので、頭をスッキリさせてからお読みください。 目次前編用語の説明シミュレーション①UA値が変わるとエネルギー消費量はどうなるかコラム - 断熱を高めると暑くなる?-シミュレーション②η値が変わるとエネルギー消費量はどうなるかシミュレーション③UA値とη値を同時に変えると?後編費用対効果と落としどころ断熱のデメリットとパッシブデザイン 用語それぞれの指標についてについて説明します。 建物の断熱に関わるあらゆる数値を計算式に入力すると、“UA(ユーエー)値・η(イーター)値”という数値を算出できます。 「UA値」建物の内と外とを分ける境界の屋根・壁・床の部分が、どれくらい"熱を通しやすいか”を数値で表したものです。数値が大きいほど熱が伝わりやすく、逆に小さいほど熱が伝わりにくく、保温が効くという指標です。 「η値」日射からどのくらい家の中に熱として入ってくるかを数値で表したものです。数値が大きいと日射から熱がたくさん入ります。小さいと逆で日射からの熱の影響が小さくなります。夏場用のηAc値と冬場用のηAh値とに分かれます。AはAverageのA、CはCooling(冷房)の頭文字)、HはHeating(暖房)の頭文字を組み合わせたものです。 そしてこの数値を使って最終的に家で使用する電気やガスを一次エネルギー消費量という指標で表します。 「一次エネルギー消費量」 その建物で1年間暮らした時の消費エネルギー量の合計を“一次エネルギー消費量”という数値で表します。暖房、冷房、換気、給湯、照明に使うエネルギーに加え、その他として家電や調理に使うエネルギーを合計した数値を設計一次エネルギー消費量といい、単位はJ(ジュール)を用います。家庭で使用するエネルギーには電気とガスがあるので、同じ単位で評価するために熱量であるJを用います。“一次”とあるのは発電側の原料(石油や地熱など)を表現するためです。 そしてエネルギー量を分かりやすくするためお金に換算します。断熱性能を良くするためにかけるお金を単純に「断熱材費用」とします。 「断熱材費用」窓を除く部分には断熱材とよばれる材料を詰めたり吹き付けたりします。この断熱材の費用です。断熱材が厚くなるほど費用が増えます。 「節約できた金額」政府が補助金を出す際に“一次エネルギー消費量をどのくらい削減できるか”に一定の基準値を設けます。その計算をするWEBサイトがあり、そこで計算された数値を電気代に換算したときの金額を「節約できた金額」とします。 電気代換算一次エネルギー(J:ジュール)を受電側である電力量(kWh: キロワットアワー(1時間あたり何キロワット電気を使ったか))に換算するには、一次エネルギーに発電効率を掛けたものを1kWhの物理量3.6MJで割ります。kWhに各電力会社が設定する単価を掛けると電気代が分かります。 これら「UA値」「η値」「一次エネルギー消費量」「断熱材費用」「省エネできた金額」の相関関係をみていきます。 UA値のみ変更した場合の一次エネルギー消費量 まず断熱性能とエネルギー消費量の関係を捉えましょう。WEB計算サイト(HP)を利用して、建物の断熱性能であるUA値を少しずつ変えていった時の一次エネルギー消費量の変化をみていきます。 変数であるUA値には省エネルギー基準の最低値である0.87(鹿児島の場合)から断熱の最高等級である等級7の0.26までの値をとり、0.01ずつ変えながら計算していきました。 純粋なUA値のみを変化させていった時のエネルギー消費量の挙動をみるため、現実には有り得ませんがη値を2.7で固定しました。 結果として、UA値が小さくなる(断熱性が良くなる)に従って暖房消費エネルギーは減っていきました。逆に冷房消費エネルギーは増加しました。総体では減少しました。 その差は【UA値0.87の時83,814】- 【UA値0.26の時78,148】=5,666MJ。電気代換算すると5,666MJ×発電効率(全日)0.369÷3.6MJ=約580kWh。 電気代単価は九州電力を参考とし全日23円/kWhを採用し、580kWh×23円/kWh=13,340円(年)となりました。 6項目(暖房、冷房、換気、給湯、照明、その他)ある一次消費エネルギーのうち暖房と冷房のみグラフにしているのは、断熱性能が影響を及ぼす項目がこの2つだけだからです。 コラム-断熱を高めると暑くなる?- 上のグラフで断熱性能は良く(UA値が小さく)なったのに冷房のエネルギー消費量は増えました。という事は、冷房を使う時間が増え、体感的に暑く感じる時間が増えたということです。 でも直感的に「断熱が良くなると夏も涼しいのでは?」と思いますよね。なぜでしょうか。 断熱性能が良いということは、=保温能力が高いということです。 つまり計算上は、夏場に冷房のスイッチを入れることになっている「室温24℃」の境界より高くなる時間帯が長いということ。 断熱性能がゼロの建物の場合を考えてみましょう。断熱性がないという事は外気温と室温がシンクロします。 外気温が24℃を超えれば(室温も同じなので)冷房のスイッチを入れ、24℃を下回ればスイッチを切るとします。この間に冷房エネルギーが消費されます。 実は、日中においては外気温からの熱の流入に加え日射からも絶えず熱を取得します。夏場、断熱性がゼロの建物なら外気温+日射の熱で建物内部は常に加熱されます。こちらの室温シミュレーションをご覧ください。 ”次世代省エネ基準”と呼ばれるかなり断熱性能の良い家を、夏のある日まったくの無冷房でおくとどのような室温の変化になるかをシミュレーションソフトを使ってグラフにしたものです。 外気温のピークの12-15時を過ぎた後も日射があるため、室温は上昇を続け日が沈んだと思われる18時過ぎから(断熱効果で)ゆっくりと下っていきます。 室温が38℃ならば設定温度の24℃との差分14℃分の熱を屋外に捨てようとエアコンがフル稼働します。設定温度(ここでは24℃)との差が大きいほどエアコンが電気をたくさん使って冷やそうとしますが、これが“冷房負荷が大きい”状態です。 次に外気温が下がっていく場面を考えます。 断熱材ゼロの建物は外気温と室温がシンクロするので24℃を下回った時点で冷房はオフです。 断熱性能の高い建物はどうでしょう。断熱には建物の内と外との熱の移動を遅くする効果があります。 つまり外気温が下がっていって24℃を下回っても、断熱性能が高い建物では昼間の日射から得た熱その他諸々が保温され、放っておけば室温は24℃をなかなか下回らず、冷房を使う時間帯が長くなるというわけです。 結果、冷房エネルギー消費量が増えるのではないかと推察します。 断熱を高めると夏も冷房いらずと考えがちですが、「冷房負荷」という考え方では貫流負荷、日射負荷、室内負荷、外気負荷の4種類があり、断熱材による断熱性能はこの内「貫流負荷」を小さくするのみです。 つまり壁や屋根から伝わる熱をいくら防いでも、日射により侵入してくる熱、室内から発生する熱、換気や隙間風から侵入してくる熱というものがあり、どうしたって「断熱性能をよくすれば冷房いらず」とはいかないのです。 これは「断熱性能が良ければ良い建物ほど、冷房を入れない限り外より暑い(断熱性能が悪い建物より冷房の効き自体は良い)」という実体験に合致します。 この現象は、冬場は逆に室内を暖かく、暖房負荷を減らす(暖房を使う時間が減る)のに役立ちます。 η値のみ変化させた場合の一次エネルギー消費量 次にη(イーター)値を少しずつ変えていった時の一次エネルギー消費量の変化を見てみましょう。UA(ユーエー)値は最低限の0.87で固定しました。 固定した理由は前のグラフと同じで純粋にη値(日射熱取得率といいます)が一次エネルギー消費量にどう影響するかを見るためです。 結果は、先ほどとは逆にη値が小さくなるほど(日射から室内に熱が入りにくくなるほど)暖房消費エネルギーは増加し、冷房消費エネルギーは減りました。 日射から受け取る熱が減ると室内が暖まりにくくなり、冬場は暖房を使う時間が増え、逆に夏場は冷房を使う時間が減ります。 総体ではプラスマイナスゼロではなくわずかに減少しました。その差は83,814-82,223=1,591MJで電気代に換算すると3,750円/年となりました。 UA値とη値を同時に変化させた場合の一次エネルギー消費量 今度はより現実に近い条件でシミュレーションします。 というのも、現実の建物では断熱材を厚くしてUA値を小さくすると、それに伴ってη値も小さくなるからです。 なので次は現実的な建物同様、UA値とη値を同時に変化させながら一次エネルギー消費量の挙動をみていきます。 結果、今度は暖房消費エネルギー、冷房消費エネルギー共に減少し、総体も減少しました。 その差は 83,814MJ-72,436MJ=11,378MJ。電気代換算で26,823円(年)の節約です。つまり断熱性能を良くしていくとそれに伴い日射熱取得率(η値)も減少し、暖房も冷房も負荷が減るということが結論づけられます。 つまり先のグラフから UA値を良く(小さく)すると:冷房消費エネルギー増、暖房消費エネルギー減η値を良く(小さく)すると:冷房消費エネルギー減、暖房消費エネルギー増 で、互いに増減を打ち消しあっているように見えますが、増減の幅は完全に同じではなく冷房も暖房も消費エネルギーは減る方が優勢。 だから総体の一次エネルギー消費量は減る結果となったと考えられます。 これは鹿児島を含む7地域(比較的温暖な気候に分類される省エネ基準上の地域分類)だからこその結果です。比較的寒冷な1~6地域や沖縄を含む8地域ではまた結果は異なるでしょう。 後編へ続きます。 -

2023.9.4

「どや顔」しない設計

建築エコノミスト森山高至氏の著書「非常識な建築業界〜「どや建築」という病〜」を読みました。タイトルだけで共感したので気になって読みました。 「どや建築」とは関西弁で「どや?」という得意げな顔をした建築のことで、周辺の街並みや空気を読まず、使用者の便益すら無視した、自称建築家の自己表現に走った建築を言う著者の造語です。 建築家の中二病みたいなものかなと思いました。「中二病」というのもまた造語で、伊集院光氏がラジオで使ったとされています。多感な中学二年生の時期に特有のちょっとイタイ自己陶酔みたいな感じですね。まあ例えですけど。 なぜこの「『どや建築』という病」に反応したかと言えば、ここ数年、自分なりに設計として家という建築に対してひとつの態度を取るに至ったからです。それは「汎用性」。つまり突飛なことはしないというスタンスで設計することを心がけているのですが、言い換えると「どや建築」を避けることになるのかなと。 家って皆さん、住宅ローンを組んで建てますよね。中古を買う場合もそうです。始めから住みかえるつもりだったり投資用の不動産を除き、できるだけ長く建ってて欲しいですよね。30年ローンで建てて30年で取り壊すんじゃ大変です。できることなら50年、60年耐えて欲しい。長期優良住宅認定制度だと90年くらいの想定。そういう場合、次に住む人がいるわけです。自分の子供かもしれない、まったく知らない赤の他人かもしれない。 でも新築住宅の間取りを計画するときに、何十年か先の自分以外の住人のコトを考えることが出来る人がどれほどいるでしょうか。きっと無理だと思います。だからこそ我々建築の専門職がいると考えます。私が今まで触れてきた古今東西今昔の建物、それが作られた文脈、そういうものをぼんやり眺めて見えた”普通”が、結局色んな人が使いやすいんじゃないかなーと。 なので、私は一番初めに設計案を考えるとき、オンリーワンのカスタム住宅ではなく、みんなが使いやすい間取り、建物の形を提案するようにしています。できるだけ「よく見る」ありきたりな間取りにし、屋根も普通の三角屋根です。窓も今はやりのはめ殺しまどを多用した間取りにはしません。ボックス型の庇のないデザインではなくしっかり庇を出します。先の著書から引用すれば「長い時間をかけて普遍性に到達した建築的要素」です。でもそれって言ってしまえば没個性的ですよね。家が建って「あの家をデザインした設計者は誰だ!?」とは絶対ならない。でも住む人が使いやすくて、ゆくゆくは別の人が住んでもそう思ってくれる。愛着の湧く家、そういう家がいい家だと思って設計しています。 竪穴式住居から近代住宅に至るまで、戸建て住宅が培ってきた「普遍性」は「アノニマスデザイン」とも言えると思います。デザイナー不明の名デザイン。雨を受け流し台風に耐える屋根、風を入れる窓。これらはすでに徹底的に洗練されたアノニマスデザインだと思うのです。 やたらと外観の格好良さや断熱性能だけにこだわる人もいますが、今一度、この先人たちが気づいてきた”デザイン”に思いをはせてもいいじゃないかと思い、今日の記事を締めくくらせて頂きます。 あ、もちろん、住宅は個人がお金を出して建てますので、格好良くしたい要望があれば応えますし、「突飛」と「普通」のボーダーラインも個人的主観だとわきまえているつもりです。建て主様のご要望には、職業としてできるだけお応えします。普通の間取りしか書かない設計者ではありませんのでご安心下さい(^^; アノニマスデザインと言えば、のビアレッティのエスプレッソメーカーが欲しい今日この頃、設計の上村でした。 -

2023.7.11

祖父母手帳

皆様こんにちは!設計課の上村です。先日テレビで「祖父母手帳」なるものが紹介されておりました。子供ができたら自治体からもらう「母子手帳」のおじいちゃんおばあちゃんバージョンですね。義務ではないので発行は自治体によりマチマチで、取り組んでいる自治体は決して多くは無いようです。取り組み自体は何年も前からあるようですね。私は初めて知りました。色々な自治体が発行しており、孫ができてこれからおじいちゃんおばあちゃんになる人向けに、役に立つことが書かれているようです。今日は簡単にご紹介いたします。 鹿児島では2017年に日置市の議員の方が独自に発行した記事がありますが、ほかの自治体のようにHPに掲載された公式のものは無いようです。全国的にはおとなりの熊本を始め、さいたま市や横浜市など複数あり、コチラのサイトに全国の祖父母手帳がまとまっておりました。リンクはコチラ 上のリンク先にある各自治体の祖父母手帳のPDFデータはダウンロードすることができるようですが、各自治体のHPではリンクが切れているようです。何かあったんでしょうか・・・ 石川県とさいたま市は再掲載されているようなので、生きているリンクをこちらに載せます。さいたま市 HP石川県 HP あとは杉並区 内容的に共通していることとして、祖父母の立場でのパパママとの接し方、付き合い方子育ての知識(昔と今の常識の違い、大きくなった孫との接し方)自治体が行うサポートや施設の紹介といった内容です。 共働きが増えた現代、子育てにおじいちゃんおばあちゃんの手を借りられるなら本当に助かりますよね。子育てに関わる皆の意思を尊重し、幸せな家庭を築きたいものです。子供との思い出は素敵なお家で育みましょう。 今日の記事は子育て真っ盛りのパパ建築士がお届けしました。 -

2023.4.21

ZEH実績報告 2023年4月21日 更新

MBCハウスは国が推進するネットゼロエネルギー住宅(通称ZEH ゼッチ 以下ZEH)に積極的に取り組んでいるビルダーです。 -

2023.2.14

「冬の全館空調体感セミナー」に行ってきました!

皆さんこんにちは、設計課の上村です。最近またスマホゲームをやり始めました。なぜかと簡単に言いますと、とある著名なビジネスパーソンが言ったことに共感しまして、「(オジサンだけど)スマホゲームにはまる人の気持ちを理解するため自分もやってみた」精神を真似してみようと思ったわけです。ゲームを趣味にするお客様も多くいらっしゃるので、これは理解しとかなきゃいけない。いや、でも家族に怒られますのでそこまで課金はできないのですが、でも気持ちは少し分かった気がしました。というのも、いわゆる「ガチャ」でレアキャラを引いた瞬間の、あの高揚は、お金を払って楽しむだけの価値はあると一瞬でも思えたからです。今のスマホゲームはダウンロード時にはお金はかかりません。そしてそのまま無料でけっこう遊べます。どこでお金がかかるのかと言えば、「ガチャ」です。バトル系のゲームでいえば強いキャラを「ガチャ」を回してあたりを引きます。それや面白そうなエピソードをプレイするのにロックをかけて、それを解除するのに課金したりするシステムです。「推し活」とよばれるお気に入りのキャラを応援するためにお金を使う、というモデルもありますね。私がプレステで遊んでいたころはまずお金を出してソフトを買っていました。買ったソフトが面白いかどうかは一種の賭けですね。それが、現代のスマホゲームでのシステムは、まずプレイし始めるのは無料。やってみて面白ければ課金する。それでも「面白ければお金を払う」というのは100%でなくて、なるべくお金をかけないでプレイしたい人のほうが多数派でしょう。なので、ガチャという一種ギャンブル的要素で課金するのでしょうね。毎回前置きが長くてすみません。なんでも体験することが重要!ということで、熊本の会社さんでありましたOMソーラー社さん主催の「全館空調 冬の体験会」に行って参りました!体験してみるって話です! すばこ 今回見学させていただいた会社さんは、熊本の株式会社アネシス様の注文住宅ブランド「ホームパーティ」様のモデルハウス「すばこ」。「愛着のあるすまいづくり」をコンセプトに可愛らしい木の家を提供する会社さんです。 見学させていただいた全館空調システムの良さは、大まかに言って①床下からゆっくり暖まる(足元が冷えない)②間取りも合せて設計するので、家全体を暖める(トイレや玄関もリビングも同じ温度の心地よさ)③直接吹き付ける風がない④壁掛けエアコンのような機械(室内機)が室内に出ない。⑤室外機も1個だけ(外観を邪魔しない) という点があります。湿度コントロールの機能までは備わっていませんが、その分ほかの大手HMさんの全館空調システムより安価で導入しやすいことがメリットです。 まず驚いたのが室内の心地よさ。というか、気づきにくいんですけど温度差によるストレスがないんですよね。失礼とは思ったんですけど、室温計を持ち込ませて頂きました… ちなみに外気温は14~15℃前後。前日は大寒波の1月25日でした。そして気になる室温は、意外や意外、20℃。 実体験ですが、鉄筋コンクリート造の自宅マンションやオフィスでは、エアコン(天井が高くないので、手の届くところにあるエアコンから出た風がガンガン顔に当たる)で暖房して、室温計は23℃くらいになるのに、なんだか寒気がする…足元がスースーする… でもここは、20℃なのにスーツの上着を脱ぎたくなるくらいの心地よさ。何故だ!? いや何故って、だいたい検討はつきます。建築士ですから。 心地よさの正体この心地よさの正体は「輻射熱」と「対流」です。まず冬の暖房は、屋根裏の空調機械で作った温かい空気を床下に送り込みます。そしてその温かい空気は床に空いたガラリからゆっくりと上がって(自然対流を利用)きます。その過程で床板も室温に近くなるので足元が冷えません。さらに人に近い床や家具、窓ガラスが温められるのでヒンヤリ感がないんです。人は離れたところにある物体の温度も「放射」という現象で感じ取りますので、家の中で身の回りにあるものが冷たくない、夏なら熱くないというのは「体感温度」に大きく影響します。うまく自然現象を利用したシステムとなっているんです。 参加者みなで語らせて頂きました。ホームパーティ ブランドマネージャーの牟田口様、マツシタホームの皆様、井本工務店の井本様、ご縁を頂きありがとうございました。 空調”まで考えた”家づくりさて、皆様の家づくりのお話に移りましょう。 新築の時って、間取りや設備に頭がいっぱいで、エアコンのことまで気が回らないものですよね。一番最後、引っ越した後に電気屋さんに頼もうか…。普通はそうですよね。でもエアコン、つまりは家の中の心地よさを決める大切な「温度」って、実は設計段階から気を付けないと良いものはできないんです。 それで、弊社も全館空調を何年か前から取り扱いを始めたのですが、肝心の設計する側の体験が足りないことに気づきまして…(笑)声をかけてもらったのをきっかけに今回参加させてもらいました。 「全館空調」というと、どこかハイスペックで豪華な、ちょっと肩ひじ張ったイメージがあるかもしれません。でも決してそんな豪華なものでもなくて、「どうせ家賃をはらうんだから住宅ローンを組んで家を建てる」精神と同じく、「どうせエアコンは各部屋に必要だし、10年経てば壊れて買い替え。長い目でみたら全館空調もそんなに高いかものではない」と考えることもできます。なによりも凄く快適!(笑)肩ひじ張らないもう一つの理由、それは「ほどよく」空調するということ。エアコンには、部屋を冷やしたり暖めたりする能力を「○○kW(キロワット)」で表しますが、パッシブエアコン(弊社取り扱い可能な全館空調システム)は、少し小さめの能力を設定します。なぜなら“パッシブデザインされた、断熱のしっかりした”家だからです。パッシブデザインされた家は窓から太陽熱を取り入れたり、夏は遮ったりする工夫がされているからエアコンが頑張らなくていい。自然な心地よさをエアコンと建物で協力して実現することが可能なんです。これが、「心地よさ」の秘密。 まだまだ一般的ではない全館空調ですが、これからは健康でストレスのない家づくりに欠かせない要素になっていくと思います。電気代は太陽光発電で賄えばいいし、ネガティブな面も上手に工夫してワンランク上の家づくりをしましょう! このストレスのない暮らしを一人でも多くの方に体験してもらえるよう、MBCハウスはまだまだ色んなことやります!